04.07.2024 Das BiRN (Bauinstitut für Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit) konzentriert sich auf die Förderung nachhaltigen Bauens durch Zertifizierungen und Beratungsleistungen. Auf der Homepage stellt sich das Institut vor und informiert über sein Expertenteam. Die Unterseiten bieten detaillierte Informationen zu verschiedenen Aspekten des nachhaltigen Bauens:

- Über uns: Vorstellung des Instituts, seines Teams und seiner Philosophie. Es wird die Bedeutung von Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz im Bauwesen hervorgehoben.

- Leistungen: Beschreibung der angebotenen Dienstleistungen, einschließlich Beratungen zu nachhaltigen Bauprojekten, Zertifizierungen und Schulungen. Hier werden verschiedene Zertifizierungssysteme wie BNK/BNG (QNG) und deren Vorteile erklärt.

- Zertifizierung: Detaillierte Informationen über den Zertifizierungsprozess für Bauprojekte, die Vorteile der Zertifizierung und die verschiedenen Kriterien, die erfüllt werden müssen. Dies umfasst sowohl Wohn- als auch Nichtwohngebäude.

- Referenzen: Beispiele für erfolgreich zertifizierte Bauprojekte. Hier werden Projekte präsentiert, die vom BiRN begleitet wurden, um die praktische Anwendung und die Erfolge der nachhaltigen Bauweise zu zeigen.

- Kooperationen: Vorstellung der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, Unternehmen und Experten im Bereich nachhaltiges Bauen. Dies betont die Vernetzung und den Wissenstransfer innerhalb der Branche.

- Auditoren: Informationen für Auditoren, die an der Zertifizierung von Bauprojekten beteiligt sind. Es werden Schulungen und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Auditoren beschrieben. Hierbei ist auch der Energieberater Norbert Koch von Koch-Bautechnik ein gelisteter Energieauditor beim BiRN.

- Forschung und Entwicklung: Einblick in die Forschungsprojekte und Entwicklungen des BiRN. Hier wird beschrieben, wie das Institut zur Weiterentwicklung von Nachhaltigkeitsstandards und -methoden im Bauwesen beiträgt.

Die Website unterstreicht die Vorteile des nachhaltigen Bauens nicht nur für die Umwelt, sondern auch für Bauherren, Käufer und die Gesellschaft insgesamt. Durch die Bereitstellung umfassender Informationen und Dienstleistungen unterstützt das BiRN die Umsetzung nachhaltiger Bauprojekte und fördert die Ressourceneffizienz im Bauwesen.

Besuchen Sie die BiRN-Homepage für detailliertere Informationen und weiterführende Inhalte.

#Nachhaltigkeit #Ressourceneffizienz #NachhaltigesBauen #Bauinstitut #Zertifizierung #Umweltfreundlich #Energieeffizienz #GreenBuilding #Klimaschutzb #Bauprojekte Bauwirtschaft #ForschungUndEntwicklung #Energieberater #NorbertKoch #KochBautechnik

19.06.2024 Mitgliederversammlung DEN e.V. mit Ehrung von Norbert Koch

Vor eineinhalb Wochen fand in Frankfurt unsere jährliche Mitgliederversammlung statt. Die Versammlung wurde von über 100 Personen live und online verfolgt und bot eine Plattform für den Austausch zu aktuellen Themen, über die vielfältigen Aktivitäten und Erfolge des vergangenen Jahres sowie die Planung zukünftiger Projekte. Nachfolgend eine knappe Berichterstattung über die einzelnen Tagesordnungspunkte. Das Protokoll ist aktuell in der Erstellung und wird Ihnen im Laufe des Monats zur Verfügung gestellt.

Jahresbericht zur Tätigkeit im DEN 2023/2024:

Hermann Dannecker präsentierte den Jahresbericht zur Tätigkeit von Vorstand und Verwaltungsrat im Jahr 2023. Besonders hervorgehoben wurde das DEN-Projekt zum Berufsbild der Energieberater. Dieses Projekt liefert wertvolle Erkenntnisse zur Professionalisierung und Standardisierung des Berufsbildes und wird auch in 2024 weiterverfolgt. Weiterhin werden folgende Themen besprochen: Ziele des Kompetenzteam Contracting, Podcast, der neuer Auszubildender Filip Bulut in der DEN-Geschäftsstelle, Berufsdurchstarter-Stammtisch, u.v.m.

Offene Diskussion zur politischen Arbeit des DEN:

Ein Highlight der Versammlung war der Praxisdialog zwischen Stefanie Koepsell und Marita Klempnow. Die beiden sprachen über die Herausforderungen und Erfolge der Energieberatung in der Praxis und die politische Arbeit des DEN. Es wurde betont, wie wichtig es ist, den Dialog mit politischen Entscheidungsträgern fortzuführen, um bessere Rahmenbedingungen für die Energieberatung zu schaffen.

Abschlussbericht zum Haushalt 2023 und Bericht des Steuerberaters:

Der Verein konnte das Jahr mit einem ausgeglichenen Haushalt abschließen. Nach der Präsentation wurde der Vorstand einstimmig für das Jahr 2023 entlastet, was als Zeichen des Vertrauens und der Zufriedenheit der Mitglieder gewertet werden kann.

Entwurf des Haushaltsplans 2024/2025:

Der Entwurf des Haushaltsplans für die Jahre 2024 und 2025 wurde vorgestellt und intensiv diskutiert. Der Plan sieht erhöhte Investitionen in neue Projekte und Initiativen, wie Berufsbild, Europäisches Energieberatertreffen und mehr vor.

Vorstands- und Verwaltungsratsnachwahlen:

Jutta Betz wurde als neue Vorsitzende gewählt und löst damit Hermann Dannecker ab. Marita Klempnow wurde für eine weitere Periode bestätigt. Der neue Vorstand des DEN e.V. besteht somit aus Jutta Betz und Marita Klempnow. Der Verwaltungsrat wurde um neue Mitglieder ergänzt, die zusätzliche Expertise und neue Ideen in den Rat einbringen sollen. Diese Ergänzungen wurden von den Mitgliedern positiv aufgenommen und einstimmig bestätigt.

Mustervertrag zur Baubegleitung:

Rechtsanwalt Dr. Till Fischer präsentierte den neuen DEN-Mustervertrag zur Baubegleitung. Er erläuterte die rechtlichen Aspekte und Vorteile dieses Vertrags, der dazu beitragen soll, die Baubegleitung zu standardisieren und rechtlich abzusichern. Ergebnis: Es wurde sehr intensiv über die Thematik der aufschiebenden Bedingung in der BEG EM diskutiert. Generell werden viele Formulierungen in Richtlinien und Vorgaben der BEG rechtlich angreifbar beurteilt. Am Ende war klar, das Dokument muss noch weiter ausgearbeitet werden.

Gastvortrag:

Matthias Meevissen von der WILO SE hielt einen informativen Vortrag über die Paragraphen 60b/c des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und gering investive Maßnahmen. Er zeigte anhand praktischer Beispiele, wie auch mit kleinen Investitionen große Effekte in der Energieeinsparung und Effizienzsteigerung erzielt werden können.

Ehrungen langjähriger Mitglieder:

Zum Abschluss der Versammlung wurden langjährige Mitglieder für ihre Treue und ihr Engagement geehrt. Mitglieder, die seit 5, 10, 15 und 20 Jahren dem DEN angehören wurden von Marita Klempnow feierlich ausgezeichnet. Darunter auch Norbert Koch von Koch-Bautechnik, der für 15 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurde. Die Mitgliederversammlung endete mit einem Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ihr Erscheinen und ihr kontinuierliches Engagement für die Ziele des DEN e.V. und einem gemeinsamen Abendessen inkl. Übertragung des EM-Spiels Deutschland/Ungarn.

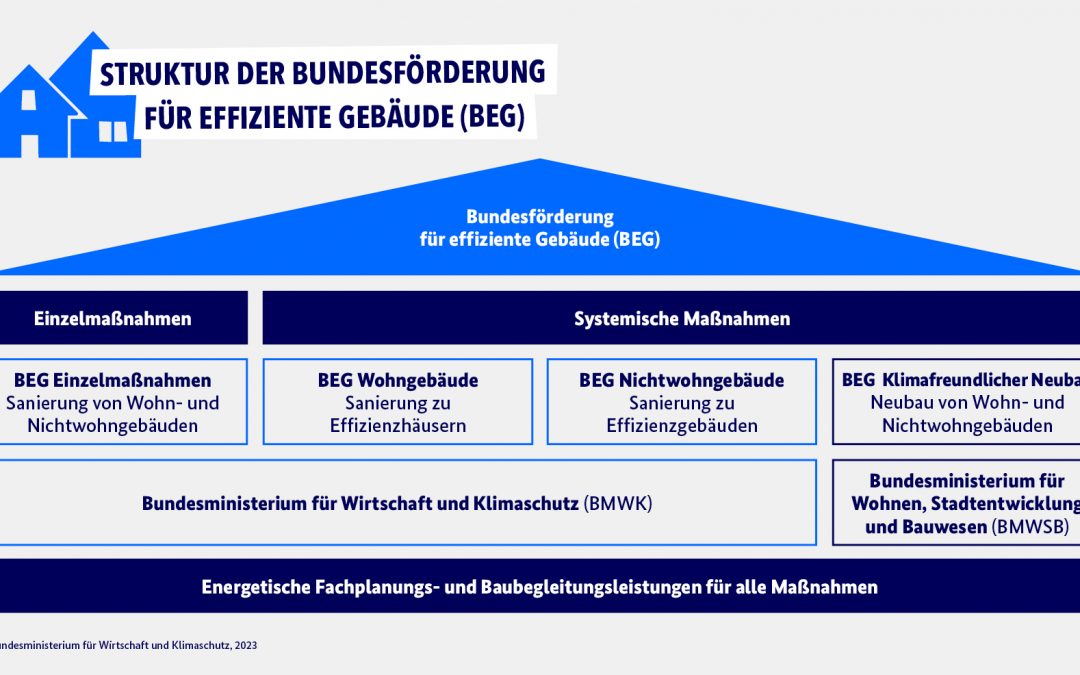

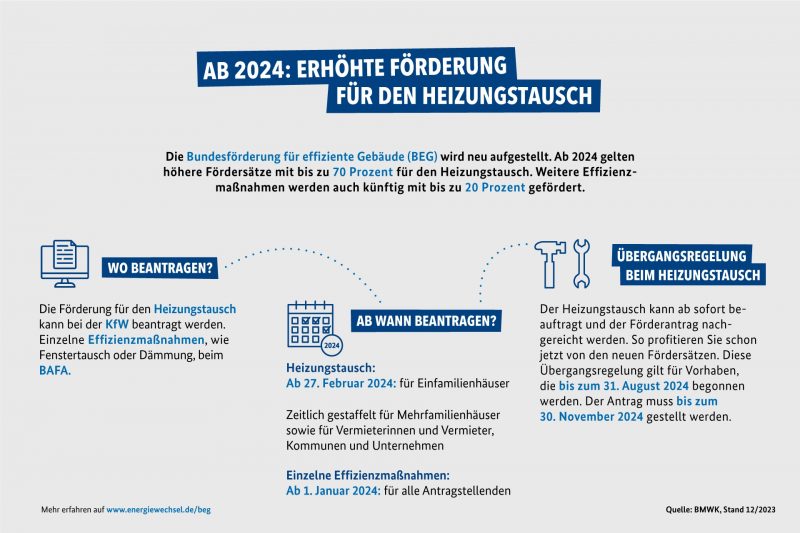

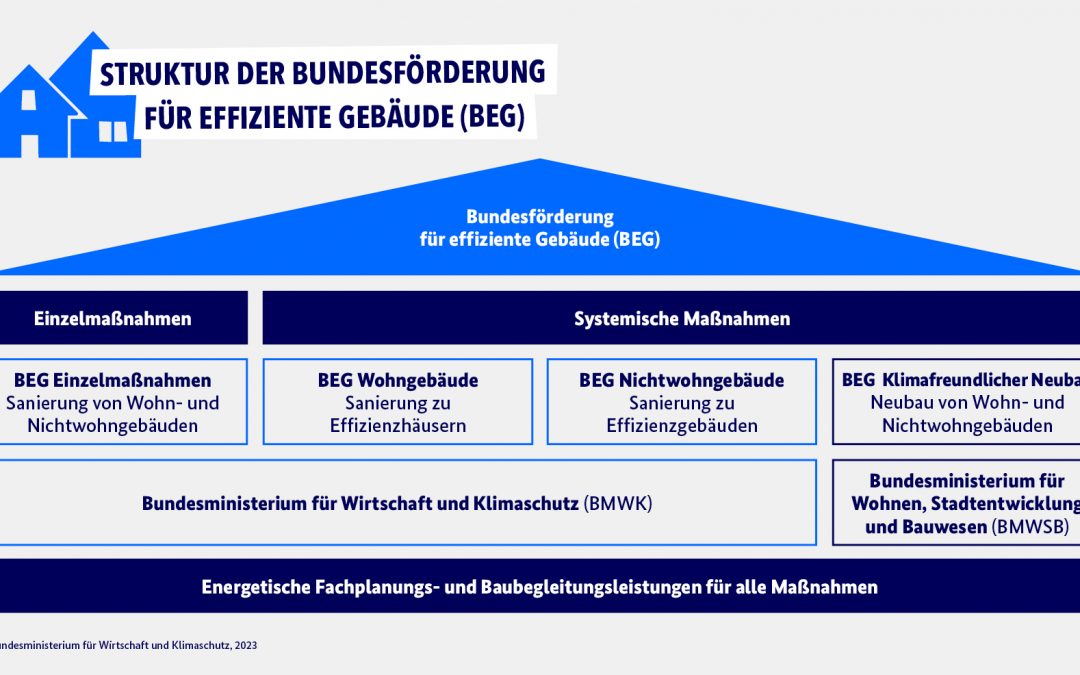

Die Energiewende im Wärmebereich ist entscheidend, um die klimapolitischen Ziele zu erreichen und die Importabhängigkeit von fossilen Energieträgern zu verringern. Mehr als ein Drittel des gesamten Energiebedarfs in Deutschland wird für die Beheizung unserer Gebäude und die Bereitstellung von Warmwasser verbraucht. In den rund 41 Millionen Haushalten sind fossile Energieträger derzeit die wichtigste Wärmequelle: Fast jeder zweite Haushalt heizt mit Erdgas, ein Viertel mit Heizöl. Ein schneller Umstieg auf erneuerbare Energien ist daher unerlässlich.

Mit dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz wird der Umstieg auf erneuerbare Energien beim Einbau neuer Heizungen ab dem 1. Januar 2024 verpflichtend. Schritt für Schritt wird so eine klimafreundliche Wärmeversorgung umgesetzt, die mittel- bis langfristig planbar, kostengünstig und stabil ist. Spätestens bis zum Jahr 2045 wird so die Nutzung fossiler Energieträger im Gebäudebereich beendet. Alle Heizungen müssen dann vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben werden.

Mehr erfahren

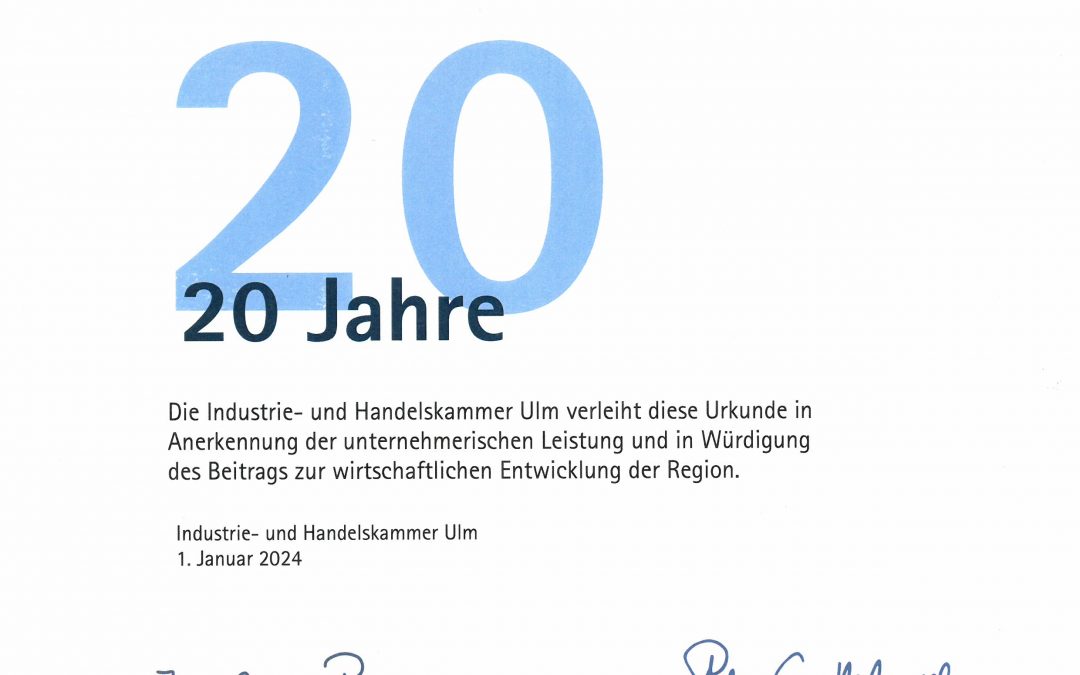

Herzlichen Glückwunsch zum 20-jährigen Jubiläum, lieber Leser! Ich bin Norbert Koch, der stolze Geschäftsführer von Koch-Bautechnik, und ich freue mich, Ihnen einen Einblick in unser Unternehmen und unsere Philosophie der Energieberatung zu geben.

**Die Bedeutung von Energie: Ein kostbares Gut**

In einer Welt, in der der Energieverbrauch stetig steigt und die Ressourcen begrenzt sind, wird der verantwortungsvolle Umgang mit Energie zu einer immer drängenderen Herausforderung. Seit unserer Gründung vor 20 Jahren bei Koch-Bautechnik ist uns bewusst, dass Energie ein kostbares Gut ist, das es zu schützen und effizient zu nutzen gilt.

**Die richtige Planung: Der Schlüssel zum Erfolg**

Unsere Reise beginnt bereits in der Planungsphase. Wir empfehlen unseren Kunden dringend, einen Energieberater hinzuzuziehen, um von Anfang an auf die richtigen Weichenstellungen zu setzen. Dabei können Sie auf unser Team zählen – Experten mit dem nötigen Know-How und langjähriger Erfahrung stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

**Von der Wärmedämmung bis zur Energiegewinnung: Koch-Bautechnik ist Ihr Partner**

Ob es um Wärmedämmung, stromeffiziente Einbauten oder die Nutzung erneuerbarer Energien mit Solaranlagen geht – bei Koch-Bautechnik sind diese Themen keine Fremdwörter. Unser umfassendes Leistungsspektrum erstreckt sich über verschiedenste Bereiche, sei es in der Landwirtschaft oder in Ihrem Unternehmen. Wir verstehen, dass jede Situation einzigartig ist, und bieten maßgeschneiderte Konzepte, die nicht nur sinnvoll, sondern auch durchführbar sind.

**Beratung mit dem Plus an Leistung und Wissen**

Unsere Energieberatung zeichnet sich durch das Plus an Leistung und Wissen aus. Wir setzen nicht nur auf theoretisches Fachwissen, sondern kombinieren dies mit praktischer Erfahrung. Das Ergebnis: Beratung auf höchstem Niveau, die Ihnen konkrete Handlungsempfehlungen liefert und Sie bei der Umsetzung unterstützt.

**Von der Bauleitung bis zur Sanierung: Ihr Rundum-Service bei Koch-Bautechnik**

Neben der Energieberatung bieten wir Ihnen die Möglichkeit, die Bauleitung in unsere Hände zu legen oder Ihr Objekt mit unserem 4-Stufenplan ganzheitlich zu sanieren. Unser Ziel ist es, nicht nur kurzfristige Lösungen anzubieten, sondern nachhaltige Veränderungen zu schaffen, die sich langfristig positiv auf Ihre Energiebilanz auswirken.

**Mehr als nur Energieberatung: Gutachten und Bestandsanalysen**

Koch-Bautechnik geht über die traditionelle Energieberatung hinaus. Wir erstellen für Sie Gutachten, sei es ein Schimmelgutachten, Hauskaufgutachten oder ähnliches. Darüber hinaus führen wir Bestandsanalysen durch, um einen umfassenden Überblick über den Zustand Ihrer Immobilie zu erhalten.

**Dank an unsere Partner, Bauherren und Kunden**

Ein besonderer Dank gilt unseren Kooperationspartnern, Bauherren und Kunden, die uns in den letzten 20 Jahren begleitet und vertraut haben. Ihre Zufriedenheit und das Vertrauen in unsere Leistungen sind für uns die besten Referenzen.

In den nächsten 20 Jahren werden wir bei Koch-Bautechnik weiterhin bestrebt sein, innovative Lösungen für eine nachhaltige Energiezukunft anzubieten. Mit unserem erfahrenen Team und unserem bewährten 4-Stufenplan werden wir auch in Zukunft die Energieeffizienz steigern und die Umwelt schützen.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und die erfolgreichen 20 Jahre Koch-Bautechnik! Wir freuen uns auf viele weitere Jahre der Zusammenarbeit und des gemeinsamen Fortschritts.

Es geht um den Passus 9.2.1 Antragstellung Investitionszuschüsse der am 28.12.2023 im Bundesanzeiger veröffentlichten „Richtlinie zur Förderung von Einzelmaßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Gebäuden (BEG EM)“. „Bei Antragstellung muss ein unter einer auflösenden oder aufschiebenden  Bedingung der Förderzusage abgeschlossener Lieferungs- oder Leistungsvertrag vorliegen, aus dem sich der voraussichtliche Zeitpunkt der Durchführung der beantragten Maßnahme ergibt.“

Bedingung der Förderzusage abgeschlossener Lieferungs- oder Leistungsvertrag vorliegen, aus dem sich der voraussichtliche Zeitpunkt der Durchführung der beantragten Maßnahme ergibt.“

Kostenlose Musterverträge:

Liefer-Leistungsvertrag_aufschiebende-Bedingung_energie-fachberater_20140117

Liefer-Leistungsvertrag_aufloesende-Bedingung_energie-fachberater_20140117

Hierzu steht in den FAQ folgendes:

A.24 Warum muss mit dem Förderantrag ein unterschriebener Handwerkervertrag (unter Vereinbarung einer auflösenden oder aufschiebenden Bedingung der Förderzusage) vorgelegt werden?

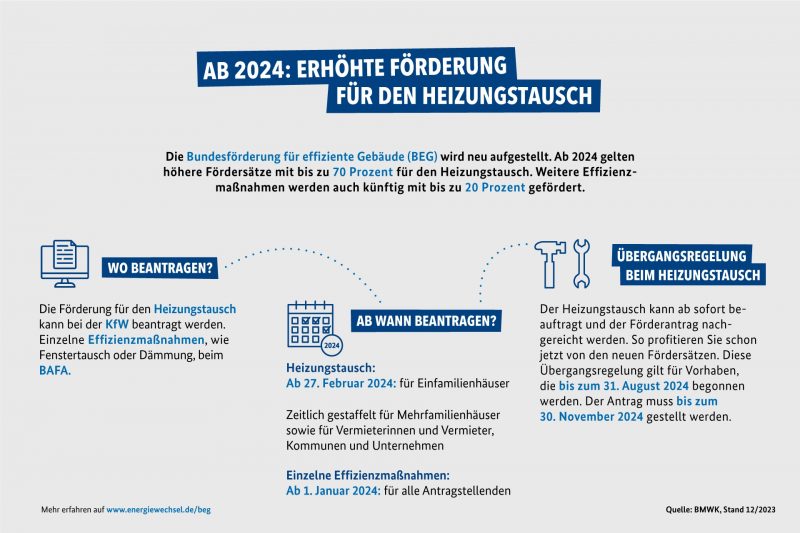

Ab dem 1. Januar 2024 müssen in der BEG EM vor einer Antragstellung Liefer- und Leistungsverträge geschlossen werden.

Diese Anforderung gilt nicht im Rahmen der Übergangsregelung (gültig bis 31. August 2024 für der Heizungstausch bei der KfW). Sie greift für Anträge für sonstige Effizienzmaßnahmen und Gebäudenetze beim BAFA ab dem 1. Januar 2024 und für Anträge für die Förderung des Heizungstausches bei der KfW ab dem 1. September 2024.

Voraussetzung für die Antragstellung ist ein unter Vereinbarung einer auflösenden oder aufschiebenden Bedingung der Förderzusage abgeschlossener Lieferungs- oder Leistungsvertrag (Ausnahme: Übergangsregelung). Dieser muss das voraussichtliche Datum der Umsetzung der geplanten Maßnahme enthalten. Es ist nicht notwendig, mehrere Lieferungs- und Leistungsverträge vorab zu vereinbaren. Es genügt, einen einzelnen Vertrag für die energetische Sanierungsmaßnahme mit einem Fachunternehmer zu schließen. Dieser Vertrag muss eine auflösende oder aufschiebende Bedingung der Förderzusage enthalten. Ein Rücktrittsrecht zu vereinbaren ist nicht ausreichend.

Eine aufschiebende oder auflösende Bedingung hinsichtlich der Förderzusage in Lieferungs- und Leistungsverträgen verhindert den förderschädlichen Vorhabenbeginn. Das gilt unabhängig davon, wann diese Verträge geschlossen wurden. Beim Abschluss von Verträgen mit aufschiebender oder auflösender Bedingung sind Anträge vor dem Beginn der Bauarbeiten (Liefer- und Leistungsverträge) bzw. vor Übergabe der Anlage bzw. der ersten Kaufpreiszahlung (Kaufverträge) zu stellen.

Ziel ist, dass die Förderung tatsächlich für konkret geplante, umsetzungsreife Maßnahmen zur Verfügung steht. Hingegen sollen keine Fördermittel durch „Vorratsanträge“ für Vorhaben blockiert werden, die u.U. nicht zügig umgesetzt werden.

Die Erteilung der zu beantragenden Förderzusage ist zwingend als aufschiebende Bedingung oder auflösende Bedingung in den Handwerkervertrag aufzunehmen. Das bedeutet, dass über eine entsprechende Bedingung zu vereinbaren ist, dass der Vertrag nur in Kraft tritt, wenn es zu einer Förderzusage kommt.

So kann bessere Planbarkeit für die Antragsstellerinnen und Antragsteller erreicht und letztlich auch die Planungssicherheit für Handwerksbetriebe erhöht werden.

A.25 Wie sieht eine Musterformulierung für die aufschiebende bzw. auflösende Bedingung im Lieferungs- und Leistungsvertrag aus?

Die genaue Formulierung einer aufschiebenden bzw. auflösenden Bedingungen steht den Vertragsparteien frei. Folgende Musterformulierung einer aufschiebenden Bedingung wird von den beiden Durchführern BAFA und KfW aber anerkannt:

„Die in diesem Vertrag vorgesehenen Verpflichtungen zu (Liefer-)Leistungen dienen der Umsetzung [eines Sanierungsvorhabens], für das eine der Vertragsparteien eine Förderung über das Programm „Bundesförderung für effiziente Gebäude“ (BEG) des BMWK beim BAFA oder der KfW [beantragt [hat/diese innerhalb von […] Tagen nach Vertragsschluss beantragen wird].

Aufschiebende Bedingung:

Dieser [Kaufvertrag tritt / Vertrag tritt hinsichtlich der Liefer- und Leistungspflichten zur Umsetzung] erst und nur insoweit in Kraft, wenn und soweit [das BAFA / die KfW] den Antrag [nur bei Kaufverträgen: zur Förderung [Bezeichnung Einzelmaßnahme / eines Sanierungsvorhabens]] bewilligt und die Förderung mit einer Zusage gegenüber der antragstellenden Vertragspartei zugesagt hat (aufschiebende Bedingung). Die antragstellende Vertragspartei wird die jeweils andere Vertragspartei über den Eintritt und den Umfang des Eintritts der Bedingung unverzüglich in Kenntnis setzen.

Auflösende Bedingung:

Dieser [Kaufvertrag erlischt / Vertrag erlischt hinsichtlich der Liefer- und Leistungspflichten zur Umsetzung], sobald und soweit [das BAFA / die KfW] den Antrag zur Förderung [Bezeichnung Einzelmaßnahme / eines Sanierungsvorhabens] nicht bewilligt sondern ablehnt und die Förderung nicht mit einer Zusage gegenüber der antragstellenden Vertragspartei zusagt, sondern mit einem Ablehnungsbescheid versagt (auflösende Bedingung). Die antragstellende Vertragspartei wird die jeweils andere Vertragspartei über den Eintritt und den Umfang des Eintritts der Bedingung unverzüglich in Kenntnis setzen.“

Allgemein erklärt:

Eine aufschiebende Bedingung in Verträgen ist eine rechtliche Klausel, die die Wirksamkeit oder die Pflichten eines Vertrages von zukünftigen Ereignissen abhängig macht. Anders ausgedrückt wird die Wirkung des Vertrages aufgeschoben, bis eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. Diese Bedingung kann von verschiedenen Faktoren abhängen, darunter rechtliche, finanzielle oder sogar technische Aspekte. Die Einhaltung oder Nichterfüllung dieser Bedingung beeinflusst direkt die Gültigkeit und Wirksamkeit des Vertrages.

Es ist wichtig zu verstehen, dass aufschiebende Bedingungen dazu dienen, Unsicherheiten in einem Vertrag zu bewältigen, insbesondere wenn es um zukünftige Ereignisse geht, die außerhalb der Kontrolle der Vertragsparteien liegen. Diese Klausel bietet Flexibilität und ermöglicht es den Vertragspartnern, Vereinbarungen zu treffen, ohne dass der Vertrag sofort wirksam wird.

Es gibt verschiedene Arten von aufschiebenden Bedingungen, die in Verträgen verwendet werden können. Eine häufige Form ist die zeitliche Bedingung, bei der die Wirksamkeit des Vertrages von einem bestimmten Zeitpunkt abhängt. Zum Beispiel könnte ein Vertrag die Lieferung von Waren regeln und als aufschiebende Bedingung den Zeitpunkt der Lieferung festlegen. Bis die Waren geliefert werden, bleibt der Vertrag vorläufig und tritt erst mit Erfüllung dieser Bedingung in Kraft.

Eine andere Art von aufschiebender Bedingung ist die Leistungsbedingung. Hier hängt die Wirksamkeit des Vertrages von der Erfüllung bestimmter Handlungen oder Pflichten ab. Beispielsweise könnte ein Vertrag die Übertragung von Eigentum an einem Grundstück regeln, wobei die aufschiebende Bedingung darin besteht, dass der vereinbarte Kaufpreis vom Käufer gezahlt wird. Solange die Zahlung nicht erfolgt ist, bleibt der Vertrag vorläufig.

Des Weiteren können aufschiebende Bedingungen auch von externen Faktoren abhängen, die außerhalb der Kontrolle der Vertragsparteien liegen. Dies könnten behördliche Genehmigungen, gesetzliche Änderungen oder andere Ereignisse sein, die einen Einfluss auf die Vertragsdurchführung haben. Ein Beispiel hierfür könnte ein Bauprojekt sein, bei dem die aufschiebende Bedingung darin besteht, dass alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen eingeholt werden, bevor der Vertrag wirksam wird.

Die Verwendung von aufschiebenden Bedingungen bietet den Vertragspartnern die Möglichkeit, Vereinbarungen zu treffen, ohne dass sie das volle Risiko tragen müssen, falls bestimmte Ereignisse nicht eintreten. Dies schafft Raum für Verhandlungen und ermöglicht es den Partnern, sich auf den Vertrag einzulassen, auch wenn noch Unsicherheiten bestehen.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Formulierung von aufschiebenden Bedingungen präzise und klar sein muss, um Missverständnisse zu vermeiden. Die genaue Definition der Bedingungen, die Bestimmung des Zeitpunkts oder der Handlungen, auf die sie sich beziehen, sowie die Festlegung der Auswirkungen bei Nichterfüllung sind entscheidende Elemente für die Wirksamkeit dieser Klausel.

Insgesamt bieten aufschiebende Bedingungen in Verträgen eine flexible Möglichkeit, mit Unsicherheiten umzugehen und Verträge abzuschließen, auch wenn bestimmte Ereignisse noch nicht eingetreten sind. Sie sind ein wichtiges Instrument in der Vertragspraxis, das es den Partnern ermöglicht, ihre Vereinbarungen an zukünftige Entwicklungen anzupassen und gleichzeitig rechtliche Klarheit zu gewährleisten.

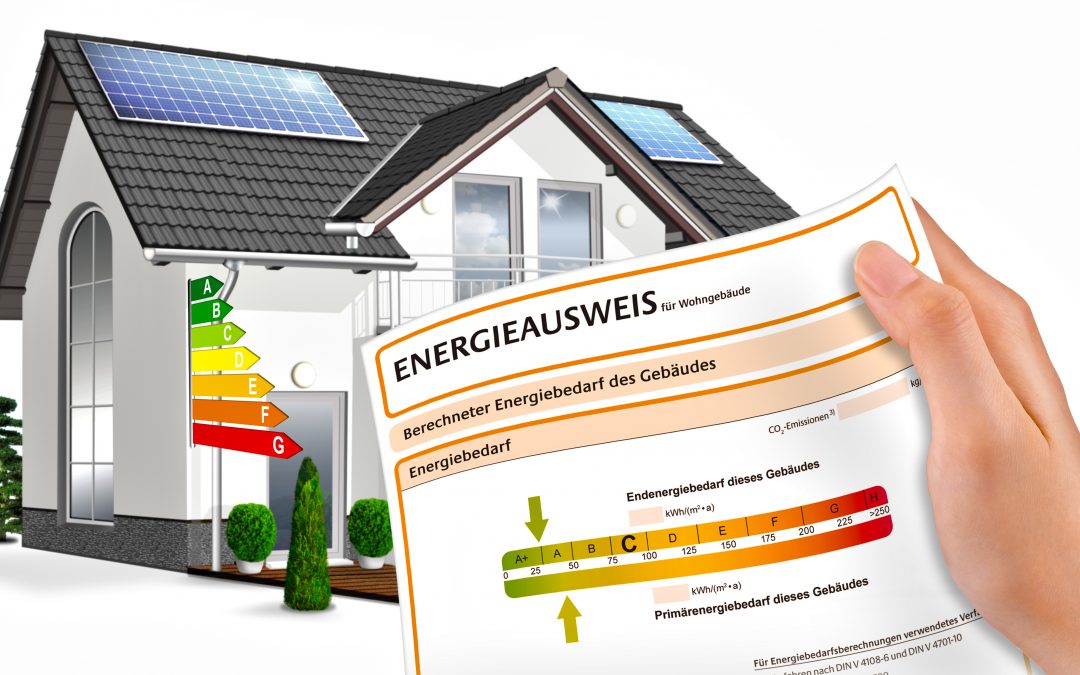

Muster für Energieausweise nach GEG 2024 veröffentlicht

Die Bekanntmachung mit den geänderten Mustern für Energieausweise wurde am 8.12.2023 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Sie enthält Muster für Bedarfs- und Verbrauchsausweise für Wohn- und Nichtwohngebäude sowie für den Aushang in Nichtwohngebäuden. Die wesentliche Änderung besteht darin, dass in den neuen Ausweisformularen die Einhaltung der 65%-EE-Pflicht dargestellt und dokumentiert werden kann.

Folgende weitere Veröffentlichungen zum GEG 2024 stehen noch aus:

• Es wird eine Neufassung des Beiblatts 2 zur DIN V 18599 erarbeitet, in dem die „Technische Regel zur detaillierten Berechnung des Deckungsanteils aus erneuerbaren Energien“ dargestellt wird. Die Regeln beschreiben sowohl den rechnerischen Nachweis über eine Energiebilanz als auch die teilweise erforderlichen pauschalen Nachweise der einzelnen Erfüllungsoptionen (z.B. bei Wärmepumpen-Hybridheizungen über die Leistung). Das Beiblatt soll im ersten Halbjahr 2024 veröffentlicht werden.

• Das BMWK erstellt ein Informationsblatt zur Beratungspflicht beim Einbau neuer Feuerungsanlagen gemäß § 71 Abs. 11 GEG, das auch ein Formular zur Dokumentation der durchgeführten Beratung enthalten soll. Das Informationsblatt soll möglichst bis Januar 2024 veröffentlicht werden.

Bedingung der Förderzusage abgeschlossener Lieferungs- oder Leistungsvertrag vorliegen, aus dem sich der voraussichtliche Zeitpunkt der Durchführung der beantragten Maßnahme ergibt.“

Bedingung der Förderzusage abgeschlossener Lieferungs- oder Leistungsvertrag vorliegen, aus dem sich der voraussichtliche Zeitpunkt der Durchführung der beantragten Maßnahme ergibt.“